ポータブルオーディオ向けのケーブルの選び方・考え方

Table of Contents

概要

ポータブルオーディオではIEMケーブルやICケーブルなどで音の鳴り方を変える選択肢があります。オーディオを2005年から開始して、2011年からケーブルの自作をはじめた経験から個人の独断と偏見でケーブルの選び方・考え方を述べていきます。なので、批判的に読んでみたり頭の片隅においてみたり、余力があれば実際に検証してみたりなどしてお楽しみいただけましたら幸いです。

ケーブルの構成

ケーブルは主にプラグ・電線で構成され、IEMケーブルではIEMに対応するコネクタを使って機材同士を接続・脱着できるようにしたものです。このケーブルをさらに分解してみると、プラグやコネクタであれば導体や絶縁体、電線であれば電線の素材や絶縁体などがあります。そして電線とプラグ・コネクタの多くはハンダで接続して完成品になります。電線の処理方法や構造によってもまた変化がありますが非常に長くなってしまいますから、オーディオテクニカ社の記事(「芯線を束ねて撚る「撚り線」、芯線を覆う「絶縁体」も音質を左右する ~ディープすぎるオーディオケーブルの世界~」)で一部を代替します。日本の信頼のあるメーカーが出典であり、ここまでまとまっているものは珍しいかと思います。ポータブルオーディオのケーブル選びの参考になる箇所も限られているかもしれませんが、ケーブルの自作をされている方はとくに読むと何かしら参考になります。

話が少々脱線してしまいましたが個別に影響等を確認してみましょう。

前提

ケーブルによる音の変化について述べますが、前提としてポータブルオーディオではケーブルよりも先にIEMやヘッドホンをしっかりしたものを揃えて、DAPやアンプ、そして利用される方はDACなど主要な機材を下流からグレードアップしていく方が総合的な音質をはやく高めやく音の変化と質の向上を実感できます。そのような特性からケーブルによる変化や音質の改善を実感するのは難易度が高かったり、コストパフォーマンスに欠いたりする傾向があったりします。なので、ケーブルよりも先にまずはイヤホン・ヘッドホンやアンプ・DAPなどをしっかり揃えることを推奨します。その上で満足しない場合にケーブルで遊ぶとよいです。反対に先にケーブルだけを変えてもケーブルによる音質向上をほとんど得られず満足度が低迷した状態になりがちです。反対に環境をしっかり揃えると、ケーブルによる変化が相乗効果のように表れますので俗にいうリケーブルを音質面で楽しみやすくなります。以上の特性から、ケーブルによる変化を語りますがその影響度についてはケーブルの範囲内で相対的に評価するものとします。

評価

電線

影響度:大

IEMケーブルやICケーブルにおいて主要な構成要素は言うまでもなく電線です。有線で環境を作っている場合には電線がないと信号を伝えられませんのでもっとも影響の大きい要素だと言えます。電線には単線・より線など構造的な違いもあり音の傾向も違います。そちらはオーテクの記事でも述べられていますから割愛します。ただ、より線やメッキ線における音の影響の考え方として表皮効果役立つかと思いますので参考程度にリンクを掲載します。そして、それらよりも影響度がもっと大きいのは導体の素材と絶縁体です。それぞれについて述べます。

導体

導体は銅や銀が主流です。それぞれを組み合わせた銀メッキ銅線であったり、金と銀を混ぜて作った合金などもあったりします。また古い電線であれば錫メッキ銅線などみることもあるかもしれません。マニアックな素材であればプラチナやパラジウムを使ったケーブルも過去にオーディオファンの間で出回っていたこともありますが、2020年台においてはなかなかみられなくなってしまいました。 素材は色々とあっても基本的には主流である銅や銀から探すことになるはずです。乱暴に大まかな傾向をまとめると、銅であれば太めの低音・ふくよかな中音、まろやかで自然な高音になる傾向があり、銀であればタイトな低音、涼やかでクールな中音、繊細だったり抜け感があったりする高音になる傾向です。ただ、電線の太さや純度によってもまた雰囲気が変わるので大まかなものです。 純度については9(Nine)の数がいくつかで表します。たとえば99.99%の純度の銅線であれば4Nといいます。そして、銅線であれば4N〜6N、銀線であれば3N〜4N程度が目安です。ただし、NORDOSTのSpellbinderのような7N銅線、Tara Labsの製品で8Nなど極めて高い純度の銅線も例外的に存在します。また銀線であればまれに5N純銀線もあり、新品で安定して入手できるものだとJupiterの5N銀線(コットン被覆)があります。 基本的には7N以上の銅線と5N以上の銀線は供給が限られていて希少です。それにもかかわらず6N銀線もしくは6N銀メッキ銅線など怪しいものや紛らわしいもの、疑わしいのものも流通しています。電線で導体が音質に影響するというのはオーディオコミュニティで共有されている知識としてわかりやすいです。ですが、純度が高ければ必ず音が良いかというとそうでもなく、高純度でも性能が低かったり好みに合わなかったりすることもあります。なので、数値や素材は参考にだけしてちゃんと音で評価することが望ましいと言えます。 また銀が銅より優れるかかもあまり気にしない方が良いと思います。銀の売り出し文句としては抵抗値が低くクリアな音が出ることが挙げられます。銅と明らかに音が変わるので音の変化を理由にしてアピールしやすいです。ただ、音が変わるのですから抵抗値ではなく聞いている時の音でどちらが好みに合っていて感情が動くのかを一度考えると良いでしょう。 電線の太さについては細すぎるよりは太い方が良いですがある程度の太さがあれば導体の素材や被覆よりも影響度が低いですから割愛します。

被覆

ポータブルオーディオにおいては被覆の素材について語られることが限られていると思います。そもそもケーブルの音の変化はわかりやすいものではありません。そしてケーブルの中でわかりやすく音が変わるとイメージしやすい、電線の導体の素材やプラグ・IEMコネクタのメッキの素材(銀メッキだとおそらく印象が良いことでしょう)かと思います。ただ、私は導体と同等以上に被覆の素材が大事だと考えています。

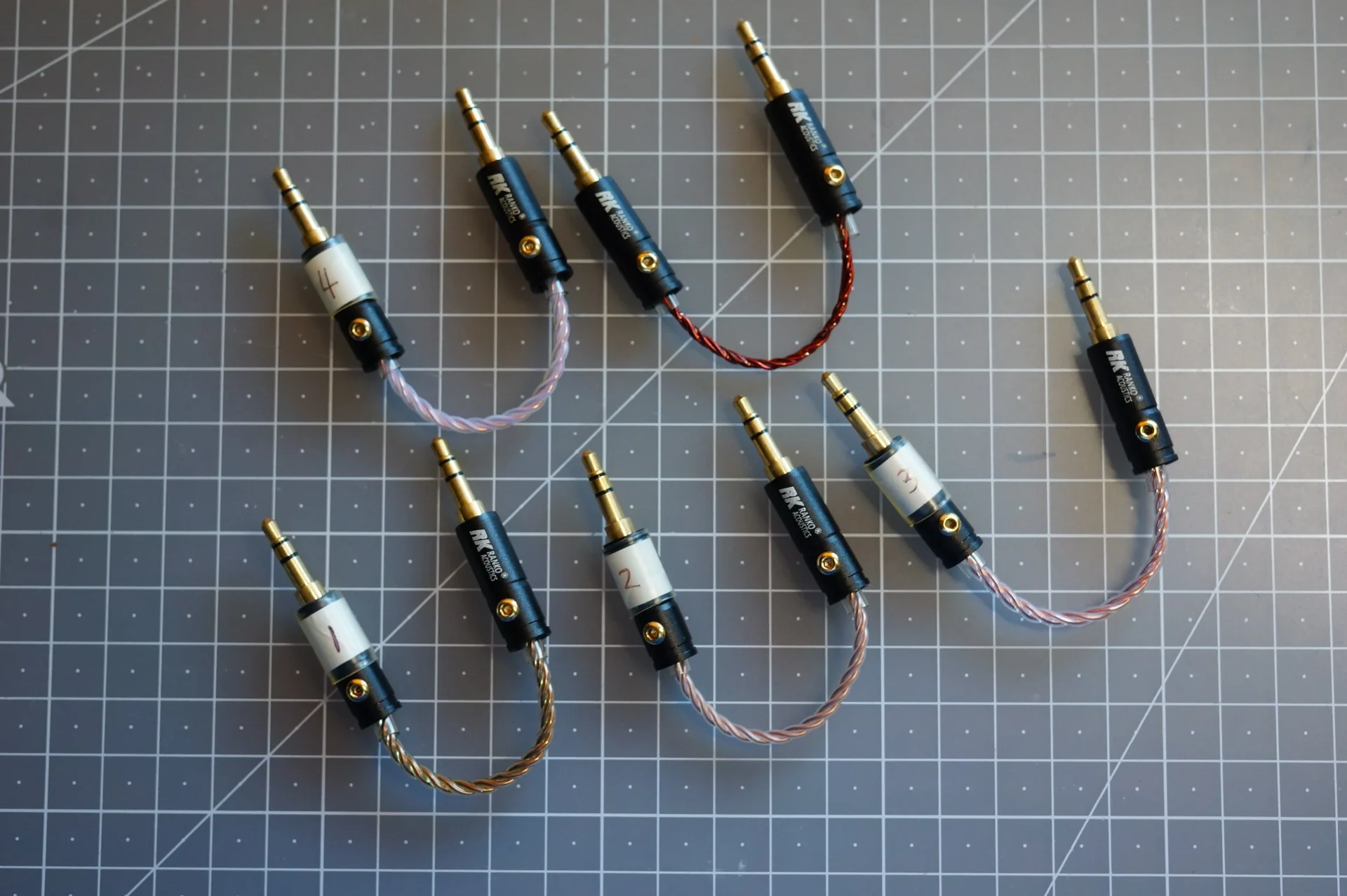

画像は電線・プラグ・はんだ・加工方法はすべて同じで被覆だけを変えたものを使って聴き比べしたものです。ポータブルオーディオでよく利用されるPVC(塩化ビニール)に加えてPTFE等フッ素系素材、ポリイミドなど試したものです。被覆を変えるだけでも解像度や音の鳴り方に変化が表れます。PVCは全体的に素直に自然ななり方がするけれども情報量や音のレンジ感を欠く、PTFEは情報量が多いけれども音が上下ともにレンジが広くカッチリと鳴る、ポリイミドだとPTFEのような情報量の多さと中域のなめらかさが両立して音のバランスが良いなどの特徴があります。また上記の5N純銀の被覆として紹介されたコットンであれば空気が含まれるのでしっかり絶縁しながらも柔らかな音や情報量の高い音を狙えます。絶縁体が完全に絶縁していなかったり、電気を蓄積したり放出したりで音の影響したり、摩擦を通じたノイズや被覆の硬さによる振動が影響していると言われてはいます。 ただ、パッとわかるようなものではないですから次の3点を覚えておくと良いでしょう。(1)被覆が導体と同等以上に音が変わって大事、(2)ポータブルオーディオではPVC(塩化ビニール)が主流だが性能が低い、(3)可能であればPVC以外で許容可能な程度に固い被覆のケーブルを狙ってみるをやってみると性能に優れたケーブルを引きあてる可能性が高まります。実店舗で試聴ができれば音を直接確認しつつ素材を手で感じられるので体感として理解しやすくなります。 ただし、固いIEMケーブルはタッチノイズの原因になる点は注意が必要です。また被覆の上に弾力のあるチューブが被せられていることもありますがそちらは音質の影響を押さえつつも取り回しのメリットが得られるので固いケーブルが必ずしもNGというわけでもありません。ここは硬さと許容の間で揺れるバランスの世界だと思います。

プラグ・IEMコネクタ

影響度:中

ただし、ここがボトルネックになります。プラグの構成は、導体と絶縁体とメッキです。ただ、基本的ほとんど選択肢がなくて、真鍮導体で素材は不明の絶縁体、金メッキが通常の選択肢になります。自作であれば金メッキ以外にもスッキリと煌びやかなニッケルメッキ、ロジウムメッキ、無メッキ、銀メッキ、銅メッキなどもあり、かつてはオヤイデから金パラジウムやプラチナパラジウムなどもありました。ここは電線の銅・銀論争と大体同じで好みでよいでしょう。 一方で何がボトルネックになるかというとプラグの導体です。プラグには通常、銅と亜鉛を混ぜた真鍮と呼ばれる素材で作られます。真鍮と純銅を比べると真鍮は中低音の重心が低く音の情報量が純銅と比べると少なくなります。好み以前に情報量が減ってしまい性能の点で課題があります。なので、ここを真鍮ではなくフルテック社のようなα-OCC導体やテルル銅(やベリリウム銅)を狙うとプラグのボトルネックが解消されます。 ただし、このような特殊導体のプラグの選択肢は非常に限られていますし、市販の完成品のIEMケーブルでは滅多にお目にかかることもないです。そして、テルル銅であったりα-OCCも音にある程度癖があり、とくにテルル銅のプラグ・コネクタは中高音にピークがありそのまま使っても聞いていて疲れてしまうようなバランスの悪いものもあります。単純に変えれば良いわけではなく、完成品の音をしっかり聞き他の銅系プラグを採用したり、電線やはんだで調整したりする必要が生じる場面もよく出てくるかと思います。なのでボトルネックではあるけれども安直に真鍮をやめればいいかというとそれもまた違います。しっかりと調整した上で銅系プラグを採用するか、ここは割り切って真鍮導体の潤沢な選択肢を探るかのどちらかになるでしょう。私個人としてはどうしてもボトルネックを回避したいので銅派ですが、aecoやフルテックの金メッキ系プラグを推しています。IEMケーブルであれば2PinとMMCXはBispaのCIEM 2PinやMMCXをオススメします。私は今後も買いますが、ここの供給がなくなってしまうと困るのでぜひ皆様もお試しください!

ハンダ

影響度:小

影響度は大きくないですが選択肢があり柔軟に調整ができる箇所でもあります。ただ、通常の場合に消費者があまり意識できない場所でもありますので読み飛ばしてもらって大丈夫です! はんだは金属素材の比率やフラックスの種類、フラックスの量で音がかわります。鉛入りだと中音を中心に情報量が多め、鉛フリーだと情報量が偏らず自然に音が響くような傾向です。フラックスについてはフラックスなしのハンダにペーストやフラックスなどを自分で用意してハンダづけするとわかるのですが影響度の小さいハンダの中の世界なので省略します。しかし、影響度が小さいにしてもはんだ・プラグ・電線の組み合わせの相性はあります。味噌汁があったとしておそらく世間の99.9%の方々はお好み焼きソースとヨーグルトを入れて味噌汁を飲む趣味がある方はいないかと思います。オムライスにはケチャップやデミグラスソース、お好み焼きにはソース等やマヨネーズなどが相性が良いことは直感的にわかるかと思います。音の艶感を男性に寄せる・女性に寄せる、高音の繊細さや余韻を引き出す、エッジ感をだすなど中高音の調整は非常にしやすいので音の響き方を意識してぜひハンダを選んでみてください。ヴィンテージはんだであれば低音にも癖があるものもたまにありますのであえて古いハンダを狙ってみるのも楽しいかもしれません。

被せ物

影響度:小

被せ物は通電する金属の網や膜であったり、ケーブルを装飾する外装チューブがあります。金属製のものだと導通して電線のように作用しつつも外部からのノイズを吸収してクリアに音を伝送する効果が得られます。外装チューブだとノイズ遮断の効果もなく導通による影響も避けられますが高音が減衰して痩せて聞こえることがあります。なので、高音がキツかったりノイズが気になったりする時にどちらかを選んで利用することがあります。とくに金属製の膜や網であれば、高音が落ち着くだけでなく中音の情報量が増えてクリアに聞こえるような効果もありますし、真空管アンプ利用時に発生しやすい外部からのノイズを軽減できることもありますので、どのような方向に持っていきたいかで被せ物の有無や素材を選択すると良いかと思います。

加工方法

影響度:小

ポータブルオーディオでは電線を編んだり、捻ってまとめたり、シールドを施したり、短いICケーブルならあえて何もせず電線を繋いだりなどの方法があります。どの方法でも優劣はないですしシールドは上記の被せものの通りの効果があります。ただ、1点大事なことを挙げるとケーブルに強いストレスをかけないことです。たとえばケーブルをまとめるために非常に強い力で編んだり、捻ったりすると音に締まりがでるのですが情報量が減り、高音や低音のレンジが狭く感じさせてしまうデメリットがあります。なので可能であれば何もストレスを与えずに電線を繋いだり、その上からシールドしたりすることがオススメです。編み込みは見た目が綺麗でケーブル自体を美し組みせることができますがゆるく編むとまとまりがなくなってしまうのである程度の力で編む必要があります。ただ、音質上はあまり有利とは言えません。バランスの取れた現実的な解決方法としてはツイストです。IEMケーブルで何もまとめないというのは難しいのでツイストがオススメで、シングルエンドならシールドでまとめたIEMケーブルも1つ選択肢になり得ると思います。

結局何を選べばよいのか

まず、お店に行ける方はお店で聞いてください!それがもっとも早く直感的に理解できます。市販品においては導体は公開されていることが大半です。なので、まず銅と銀のどちらが良い(もしくは第三の選択へ進む)かを考えます。ただし、あまりにも純度ばかりを強調しているものや明らかに高すぎる高純度導体、誤解を招くような表現をしているものは注意が要ります。その後、被覆がPVCかそれ以外かを確認してPVCでないことを確認するとある程度の確率で良いケーブルが手に入ります。 自作品であれば上記に加えてプラグの素材や、電線・プラグ・はんだの組み合わせの考え方を見つつ、どのようにケーブルが加工されているか(あまりにもきつく編み込んでいないか)をみると良いでしょう。お金が潤沢にあってある程度品質が高いものを得たいのであれが賛否や好みもあるかもですがWAGNUS.の品質や音作りの安定感はとても強力だと思います。そうでなくても身近に信用できて試聴もしたことがあるケーブルのBuilderさんなら安心感を持って購入できるのでそれも良いでしょう。

まとめ

イヤホンやDAPなどと比べると変化量が小さいケーブルを要素ごとに分解して音の変化についてまとめました。正直なところ絶縁体のあたりでなかなか何で音が変わるのかと直感的に飲み込みづらい内容でここまで読むのは大変だったかと思います。最後までお読みいただいてありがとうございました。1度で飲み込めるような内容ではないかと思うのですが、ケーブル選びで迷った際にこんな怪しい記事があったと思い返しつつも、ケーブル選択(もしくはリケーブルをしない選択)の参考になりましたら幸いです!

追記(2025-09-12 21:08):被膜から被覆に置換しました。習慣で皮膜と言い続けていたのですが誤りでした。教えていただきありがとうございました!

コメントを読み込み中...